文化的“活化”与再开发在文化和旅游部“在提高中保护”

文化“激活”与再开发

在文化和旅游部“保护中提高”、“非物质文化遗产走进现代生活”、“看人、看事、看生活”三大重要理念的推动下,在非物质文化遗产保护方面进行了大量探索。近年来国内非物质文化遗产旅游的发展。 以下模式:

1、与旅游展览、教育结合

古老的非物质文化遗产也可以借助现代科技再现其丰富多彩、生机勃勃的魅力。

例如,敦煌虚拟现实博物馆通过典型洞穴的虚拟游览和敦煌数字化研究过程的展示,再现了敦煌的艺术文化和数字保护成果。 数据不仅还原了历史真实,还弥补了色彩失真和局部损坏。 。

传统是非物质文化遗产展示的传承。 它将非物质文化遗产与传承经验相结合。 这不仅是一次亲身感知非物质文化遗产的过程,更是一次更难忘的旅行体验。 传统不仅包括手工制作的经验,还包括学习。

例如,2017年,浙江桐乡结合游学旅游,推出2个游学小镇、16个游学推广点、18名游学教练。 每逢寒暑假,泰丰寨都会吸引大批游客和中小学生前来体验制作阿姨糕的过程。

又如,彝族刺绣、傣族慢轮陶艺、丽江东巴造纸等多元化旅游体验项目涌现,充分实现了非物质文化遗产传承的要求,满足了游学旅游的体验性、参与性。

2、与旅游演出、节庆活动融合

如果说传统技艺类非遗项目大多以展示和产品开发为主,成为旅游经济的增长点,那么大大小小的实景山水演出、文旅演出、歌舞演出无疑是重要的是舞蹈、音乐、服饰、节日、风俗等,等待非物质文化遗产的再开发。 看过上海朱家角真人版《牡丹亭》的人,应该印象深刻。 现实花园中的河边设置了数量有限的礼堂。 无全麦的原生态表演让人无限沉浸其中,即使是对昆剧不太有耐心的人也是如此。 我仿佛瞬间就陷入了昆曲的光环之中。

中国是世界上最早使用日历的国家之一。 我国元旦、春节、元宵节、端午节、重阳节、中秋节、“藏历年”、“彝年”等传统节日奠定了“非遗+旅游”的基础” 整合的基础。 每年大年初一至正月十五,全国各地都会举办丰富多彩的民俗节日,成为吸引游客的“打卡地”。 四川省北川羌族自治县依托丰富的渝羌文化资源,推出“大禹祭祀”、“羌年”、“沙朗节”等10余个民俗文化节庆品牌,每年吸引近百万游客年。

3、与旅游、文化创意产业融合

“非物质文化遗产”依托非物质文化遗产资源,通过创意和应用设计,开发文化性、智力性、实用性的文化创意产品,具体实施为非物质文化遗产工坊、非物质文化遗产博物馆,主要围绕文化遗产产业园和非物质文化遗产主题景区。

这方面比较成功的案例是贵州丹寨锦绣谷。 该景区以乡镇合作社、村作坊和系统技能培训为手段,保护和弘扬苗、侗、瑶、水等少数民族刺绣、蜡染、编织、造纸等传统工艺,并通过实体店+以此方式,着力打造民族手工制品的品牌影响力,从而成为我国民族文化创意的代表品牌。

4、与其他旅游业态融合

其他旅游业态还包括“吃”和“住”作为旅游要素。 例如,非遗民宿因其满足体验而非功能的需求而成为旅游经济的生力军。 最重要的是对“本土文化”的认知。 非遗与民宿的结合恰到好处,不仅提升了入住客人的文化体验,也为非遗复兴开辟了一条路径。

例如:位于江西省婺源县四口镇,作为婺源明清古民居的聚集地,已建成花满堂、熙崇园、明训院、将军府、正经堂等19家高端古宅民宿、和花天溪。

03

展示文旅融合新生态

“非遗+旅游”日益成为各地发展文化旅游的新方式。 非物质文化遗产与旅游融合,不仅提升了游客的文化体验,也为非物质文化遗产“活起来”开辟了新路径。 那么,国内外有哪些“非遗+旅游”的成功案例呢?

江苏南京:秦淮灯会

秦淮灯会是流传于南京地区的一项民俗文化活动,又称金陵灯会、夫子庙灯会。 主要在每年春节至元宵节期间举行,每年持续50天以上。 它是第一批国家级非物质文化遗产之一,被誉为“第一号”。 被誉为“天下第一灯会”、“秦淮灯会天下第一”,是中国唯一集灯展、灯会、灯市于一体的大型综合性灯会,也是历史最悠久的——中国历久不衰、规模最大、参与人数最多的民俗习俗。元宵节。

项目亮点:

良好的组织制度保障。 传承保护领导小组、工作组等组织架构已经形成,出台了一批规划、制度和办法。

多方合作,确保资金支持。 整合政府、企业、非物质文化遗产传承人、金融机构等力量,保障非物质文化遗产和旅游利用的资金投入。

用会议引领行程,用行程推动会议。 元宵带动非物质文化遗产挖掘,非物质文化遗产挖掘带动传承人保护,传承人带来传承产品,产品销售带动传承热情,传承热情保障非物质文化遗产,传承学院优化景区吸引力等,通过秦淮灯会,形成了丰富可进化的非遗生态链。

品牌发展,国内外双修。 通过设计统一的形象和识别系统来进行品牌发展。 通过与国内外主流媒体密切沟通合作、交流展览、邀请驻华使馆官员参展等方式积极走出去,在国际上产生了广泛传播和影响。

江西景德镇:古窑炉让非物质文化遗产“活”起来

千年窑火,生生不息。 承载着中华文化智慧和中华民族哲学的江西景德镇手工瓷工艺享誉世界。 文化与旅游融合,给古窑带来新的生机。 为传承和展示国宝和非物质文化遗产,景德镇古窑恢复了传统制瓷作坊和红铺,并重建了重烧瓷窑,振兴了景德镇古窑风景区,成为代表千年的一张华丽名片。瓷都。

项目亮点:

研究基地和研究团队。 确保文化渊源与旅游体验有效衔接,必须依靠雄厚的研究基础和强大的研究团队。 古窑专门成立了景德镇古窑文化研究所和景德镇古柴窑研究保护中心,并成立了领导小组和专家顾问组,为非物质文化遗产与旅游的有效融合提供了坚实的组织保障。

大力发展游学旅游。 以社会认知推动社会传承,让非物质文化遗产的持续生命力得到强大的市场需求支撑,从而形成非物质文化遗产传承与旅游利用之间的良性循环机制。

集群式无形继承模型。 聚集了200多名有本土基础的非物质文化遗产传承人,保障了非物质文化遗产技艺的传承。

江西婺源:非物质文化遗产让最美乡村更有“味道”

在江西婺源,悠久的徽商历史在这片热土上留下了丰富灿烂的非物质文化遗产。 拥有徽剧、绿茶制作技艺等国家级非物质文化遗产项目5项,贾鲁纸伞制作技艺等省级非物质文化遗产项目12项。 婺源走出了一条独特的非遗旅游融合发展之路。

项目亮点:

将非物质文化遗产与旅游景点、游学等融为一体,目前全县所有4A级以上景区均设有非物质文化遗产项目永久展示,有效提升了景区的文化内涵。 还将徽剧、傩舞、养亭、地方戏、花灯等非物质文化遗产项目的展示融入到旅游项目中,推出了盐田古张民俗园、篁岭民俗文化村、茶马会等一系列非遗项目。路文化公园等文化展示、体验景点。

福建龙岩:世界遗产永定土楼

永定是一个纯客家县,土楼数量为福建最多,共有23000多座。 是世界上独一无二、神奇的山地民居建筑,也是中国古建筑的奇迹。 2017年起,福建永定实施“土楼文化入口”工程。 按照“一层一景、一层一特色、一层一主题”的理念,改造了建筑文化展厅、客家培训馆、民间特色艺术馆等。众多的文化遗产保护点吸引了越来越多的人关注非遗。 同时开展非物质文化遗产旅游活动,让游客深入了解、体验、学习非物质文化遗产文化。

项目亮点:

文化内涵丰富,文物等级高,类型比较齐全。 除永定土楼建筑获世界文化遗产外,永定还拥有客家土楼建筑技艺、闽西客家十番音乐、永定万英茶制作技艺等3个国家级非物质文化遗产项目。 永定客家山歌、永定土楼楹联为省级非物质文化遗产项目。 有永定客家家训文化等文化遗产项目2个,市级非物质文化遗产项目38个。 是客家农耕、读书传家文化的集中展示区和体验客家生活的场所。

积极开展非物质文化遗产教育。 龙岩市积极开展各类非物质文化遗产培训班。 目前,已对600余人进行土楼建筑技艺、十番音乐、万英制茶技艺等国家级非物质文化遗产项目的教学和传授。 共举办各类培训班65期。 分批人数超过2000人。 同时,大力推动非物质文化遗产进学校、进课堂,组织编写各类地方非物质文化遗产教材,在全市85所中小学开设非物质文化遗产课程,300余门次。每年举办活动。 同时出版了《闽西非物质文化遗产百科全书》。

发展产业集群。 积极引导土楼周边非物质文化资源合理保护和开发,大力实施“旅游+”战略,带动非物质文化遗产工艺与旅游景区形成合作发展、集观光、体验、学习于一体的产业集群。 以万英茶为例,永定菜山堂药业有限公司引进了国内先进的生产设备和检验设备。 在原有生产“万应茶”的基础上,拥有茶、丸、颗粒3条生产线。 远销国内外,年销售额超过4000万元。

陕西韩城:非物质文化遗产+景区

陕西韩城,位于黄河西岸,文物古迹荟萃。 被誉为“关中文物最韩城”、“文史之乡”。 司马迁和《史记》是韩城的“文脉”和“灵魂”。 近年来,韩城深入挖掘《史记》和司马迁文化的深刻内涵,用传统仪式与现代传媒相融合,展现出以司马迁、史记为代表的千年古城的独特魅力。文化,着力打造区域中心城市的精神认同和文化坐标。

项目亮点:

有充分依据的创新和重塑。 《司马迁祭祀大典》是对国家级非物质文化遗产保护项目《许村司马迁祭祀》的改编和再创作。 由于两个内容处于相同的文化环境和共同的历史背景下,这种改编和再创作具有较强的合理性,能够得到相关社区、传承人和参观者的认可,这在一定程度上体现了创作者的积极意图和良好效果。非物质文化遗产转化项目。

通过多种渠道进行宣传推广。 它充分结合了非物质文化遗产项目(演变)和物质文化遗产的相关内容。 通过重点展示非物质文化遗产项目的主要内容,增设和丰富活动项目,结合教育实践,不仅对相关非物质文化遗产项目起到了积极的推广和宣传作用,也产生了优秀的非物质文化遗产项目。有力地促进了当地旅游业的发展。

湖北十堰:“郧西七夕”

“七夕”文化是中华民族传统优秀文化瑰宝。 作为“七夕文化的摇篮”,云溪以传承和弘扬中华优秀文化为己任,深度发展“七夕”文化。 “七夕文化旅游节”自2010年起已连续举办九届,成为全民参与、全民共享的文化旅游盛会。

项目亮点:

提供仪式感和体验感。 湖北郧西七夕提供了差异化、非日常化的旅游体验,符合当代人们追求生活仪式感和体验感的趋势。

非物质文化遗产与旅游业融合发展带动当地经济。 “郧西七夕”将非物质文化遗产与旅游深度融合,在推动精准扶贫、乡村振兴、产业发展等方面发挥了积极作用。 “七夕文化旅游节”举办以来,湖北郧西文化旅游产业蓬勃发展,游客接待人数和收入持续上升。 同比增速保持在16%以上。 仅2018年,全县共接待游客754.89万人次。 旅游人数50.07亿元,同比分别增长20.11%和38.06%。

贵州凯里:推进马塘精准扶贫

马塘是20世纪80年代贵州省人民政府指定的首批民族文化旅游村之一。 几十年来,马塘发展了以戈族特色服饰、蜡染、踢踏舞等生态文化为主题的文化旅游,走出了“非遗+旅游”的乡村振兴之路。 统计显示,马塘年均旅游综合收入超过100万元,人均年旅游收入超过5000元。

项目亮点:

精准扶贫。 据不完全统计,从1986年至今,马塘平均每年接待游客15万人次以上。 每年海外游客络绎不绝,许多研究服装的专家、学者、画家、摄影家来这里实地考察、写生。 年均旅游综合收入100万元以上,人均年旅游收入5000元以上。 文化与旅游融合发展实现精准脱贫。

浙江东沙:非遗为古渔镇注入新活力

在浙江东沙这个古老的渔镇,丰富的海鲜和繁荣的商业积累了独特的海洋文化。 全镇保护传承的县级以上非物质文化遗产项目30余项。 东沙渔古镇通过常态化演出活动、整合非遗专卖店、专业化主题活动、品牌化非遗联展等方式,为渔绳结、布袋木偶戏、渔民画等非物质文化遗产重新找回了活的土壤。 ,古镇焕发出新的活力。

项目亮点:

主次分工、动静结合、区域协调、衍生发展。 东沙通过重点挖掘和持续推出渔民斜阳节、弄堂节等主题活动吸引市场。 利用渔绳结、鱼骨雕塑等非遗一条街的动态展示、体验互动、产品销售等协同作用,形成了较大规模。 主辅结合,非遗与旅游有机融合,一批濒危非遗项目得到保护,接待游客数十万人次。

解决本地性与开放性的矛盾。 非遗小镇的旅游活力不仅在于非遗在小镇的驻地,更在于非遗小镇呈现的非物质文化遗产的流动性和丰富性。 植根于原生态的非物质文化遗产文化是东沙非物质文化遗产小镇的立身之本,而基于区域合作的非物质文化遗产联展活动则是非物质文化遗产小镇可持续发展的动力。 东山很好地解决了非遗与旅游融合的本土化和开放性问题。

构建非物质文化遗产生态网络。 非遗公益培训班、非遗进社区、进课堂、进礼堂等活动也进行得非常细致,从“一条街(非遗街)”到“一场戏(非遗表演)”到“一个网络(非物质文化遗产生态)”。

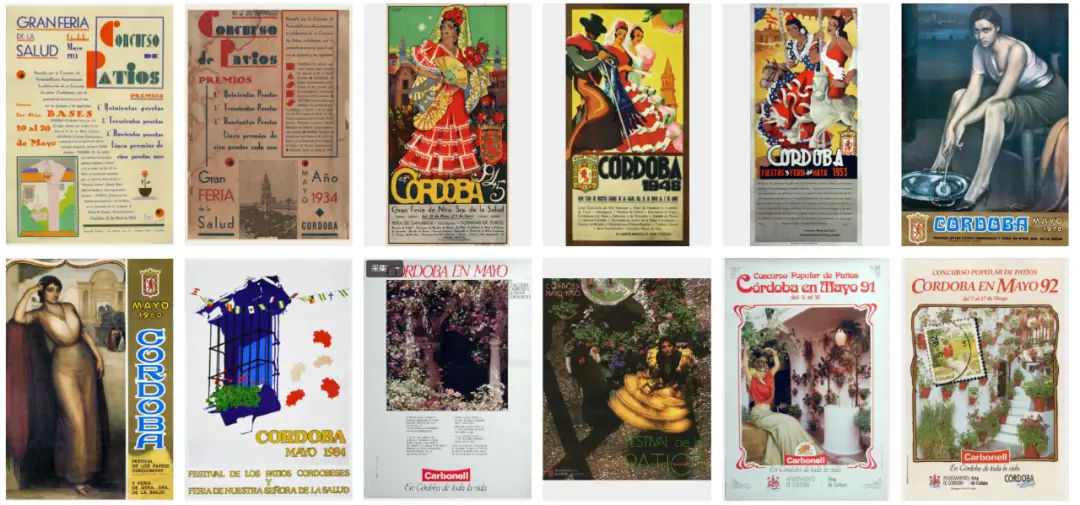

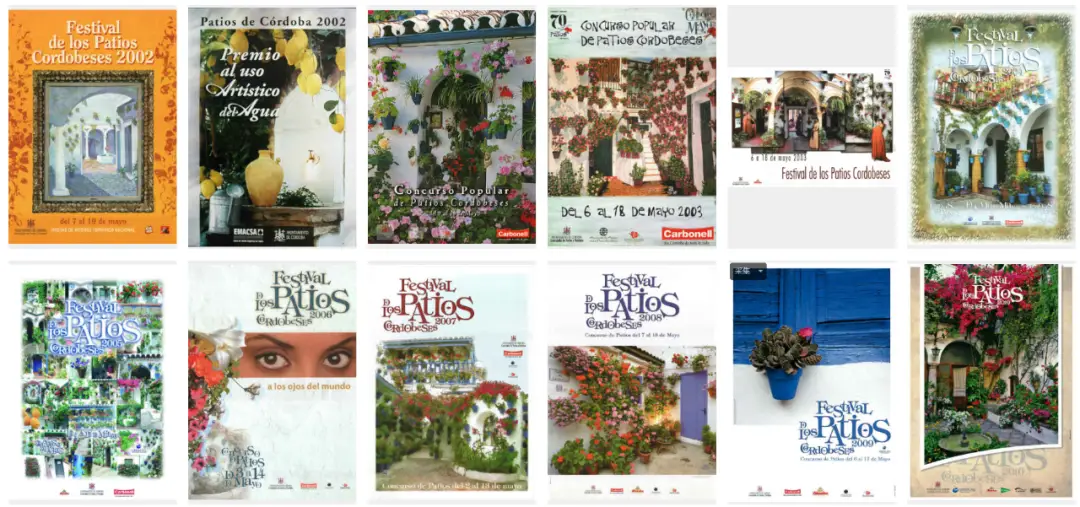

西班牙科尔多瓦:非物质文化遗产小镇“庭院节”

科尔多瓦位于西班牙南部,是一座拥有众多文化遗产和古迹的城市。 由于其位于瓜达尔基维尔河畔的战略位置,曾经居住在这座城市的不同民族都留下了自己的印记。 这里留下了许多遗迹,其被列为非物质文化遗产的“花园节”更是闻名于世。 每年五月,科尔多瓦小镇都会举办一年一度的“庭院嘉年华”(La Fiesta de los Patios)。 这个节日始于1921年,至今已有100多年的历史。 每年花园节期间,春天盛开的花朵都会把老城曲折的街道装点得一景一景,一院一画。 当地人、游客和园林设计专业人士都会聚集在这里。 独特的庭院、喷泉、鲜花和阿拉伯美食每年吸引数以万计的游客。

项目亮点:

民间经验。 庭院节期间,各个庭院的主人都会主动打开家门,大家都可以免费参观、拍照。 当然,科尔多瓦市政府还为这些庭院举办了选美比赛。 大家投票选出最美庭院,获胜庭院的主人获得了丰厚的奖金。 主办方还为庭院内的花卉作品精心挑选诗词,为这个花花世界增添了满满的诗意。 每天都有不同的民俗表演和活动,还会邀请当地最著名的弗拉门戈歌舞艺术家来表演。

周边产品开发。 科尔多瓦庭院博物馆收藏了历年手绘的庭院节海报。 从这些海报的风格变化中,你可以感受到这里近一个世纪留下的痕迹和每一代庭院人的风采。

“非物质文化遗产+旅游”的探索模式在“非物质文化遗产+扶贫”、“非物质文化遗产+特色小镇”、“非物质文化遗产+景点”、“非物质文化遗产+展览”等方面也正在显现成效。 、“非物质文化遗产+博物馆”和“非物质文化遗产+旅游”。 有“遗产+特色街”、“非物质文化遗产+养生保健”等N种开启方式。

“非遗+旅游”之所以能有如此多的发展方式,原因之一是“生活属性是非遗市场化的前提”。 非物质文化遗产生来就有市场基因。 它们自诞生以来已经被创造、生产和销售了数千年,并借助商业的力量传承至今。 非物质文化遗产源于我们衣、食、住、行等日常生活,本身就是一种常用商品。 历史上,非物质文化遗产曾有过众多大众消费群体; 但现在,非物质文化遗产需要借助旅游业在现代消费环境中寻找新的生存空间。