欧洲特色小镇,为何能成为全球城镇建设的范本?

如果不追根溯源,我们就很难学到他们特色小镇建设的精髓。欧洲小镇的成功,已经不能只停留在文化特色、历史积淀等肤浅的探讨上。探究欧洲小镇的发展历程和经验,需要横向审视欧洲小镇的成就。那些多年来能够屹立不倒的欧洲小镇,到底有何“特别之处”?

1. 自然风光:风景优美的地方更容易成为名镇

说到特色小镇,国内大多数人都会想到旅游小镇,似乎与山、与水为伴。但作为“水乡”,中国小镇似乎始终摆脱不了“观光”的单一属性。相比之下,欧洲的“水乡”、“水城”却已经能够以综合性旅游目的地的身份迎接全球游客。

气候也是决定小镇旅游度假属性的因素之一,江河与海洋交汇的地方更容易孕育出举世闻名的小镇文化。

被评为“世界文化遗产”的五渔村位于意大利利古里亚大区拉斯佩齐亚省的沿海地区。五渔村由五个隐藏在悬崖和大海之间的小渔村组成,沿着蜿蜒的地中海海岸线而建,是世界著名的旅游度假胜地。沿海岸修建的五渔村徒步路线被誉为世界上最美丽的徒步路线。

我们的小城镇更应该思考的是:如何利用自然资源优势,融入自己独特的旅游体验,塑造自己的独特性、不可复制性,完成从观光地到度假胜地的转型,吸引的不仅仅是游客,更是旅行者。

2. 文化基础:文化需活化为核心吸引力

“中国已经建设和正在建设的特色小镇有2000多个,但真正让人记住的特色小镇却不过8个。”

究其原因,小城镇文化没有得到有效的挖掘和利用,但我们也不能过分责怪开发商,中国小城镇文化的形成与振兴并非一朝一夕就能实现的。

欧洲每个小镇都有自己独特的城市风貌,它们的特色单凭风景无法区分开来,而其独特的文化历史魅力却成为鲜明的标志。这种魅力散发着无可替代的魅力,也是成功的关键。每个小镇都是“小而全”——人口不多,但基础设施却非常齐全。在文化方面,很多小镇甚至有自己的市徽、市旗、市歌、传说、教堂、足球队,这在中国是难以想象的。

例如德国门兴格拉德巴赫,是一座艺术文化气息浓厚的小城,人口只有几十万,重要文物、世界知名的博物馆、剧院、小舞厅、小舞台散布城内,城内有电车、轻轨,而“周二紫罗兰游行”是该城古老的狂欢习俗,也是该城不变的文化传统。

相比之下,中国小镇文化足够丰富,但只渗透在地表,并未深入到地表深处。文化虽然博大精深,但在小镇层面,居民对本土文化漠不关心,甚至近乎抗拒。地域文化极难在本土群体中找到凝聚力和认同感,更别说感染外来游客、引起他们的共鸣了。

比如福建文化、客家文化、船文化、妈祖文化、海上丝绸之路文化、祠堂文化等,这些都广为人知,但游客绝不会只为了一种文化而去一座城市,城市文化的吸引力甚至不如一种美食、一个民宿。

中国小城镇的发展多是对有限的文化元素进行浅层次的挖掘,小城镇文化难以传承、难以讲述,成为制约中国城镇发展的因素之一。

3. 经济基础:通过产业发展留住年轻人

经济基础决定上层建筑,这是颠扑不破的道理,从分布来看,欧洲知名的特色小镇仍然主要分布在发达国家,经济基础是欧洲小镇发展的土壤。

在中国的小城镇,人口流失是不可避免的阵痛。中国年轻人纷纷逃离家乡,涌向大城市。“特色小镇”没有新鲜血液注入,只剩下一些空巢老人守卫同样枯萎的家乡。

在欧洲,小城镇人口稳定,能够持续吸引来自世界各地的年轻人。欧洲小城镇对年轻人的吸引力不仅在于宜人的生活环境,还在于完善的基础现代化设施、发达的公共服务资源、完备的政府政策和广阔的发展机会。

欧洲很多小镇既拥有大城市的交通、生活设施、就业机会,又拥有乡村般完整的生态植被和浓郁的传统文化,这是生活在城乡二元环境中的中国年轻人最向往的,却也极难实现。

欧洲小镇的活力并非自发形成的,政府的引导作用不可忽视。

以著名的“英国新城运动”为例,新城运动是继卫星城建设之后开展的城市建设运动,新城运动理论源于霍华德的田园城市,与卫星城一样,英国新城建设的主要政策目标是解决大城市问题,发展中小城市,建设“宜居宜业、平衡自给自足的新城市”。

“新城”建设资金由政府出资,通过城市设施租赁、出售等方式分期偿还。很多“新城”并非完全新建,而是经过精心挑选的旧城扩建后成为产业中心、交通枢纽和就业中心。政府鼓励人们迁入这样的小城镇,为特色小镇建设提供了强大的动力和支持。

中国小镇建设最难的是招商,希望通过招商引资,引来产业,引来客源,但年轻人逃离的家乡,更容易变成鬼城,这或许是中国城镇格局演进中令人遗憾的盲区。

四、历史积淀:“历史”不只是名人故居

没有历史,很难成为古镇。镇上总有一些古色古香、有些不协调的名人故居,用来证明这个小镇的悠久历史。然而引以为傲的名人故居却常常冷清,这多少让人有些尴尬。

在欧洲,名人故居与特色小镇实现了近乎完美的融合。

风景如画的斯特拉特福小镇位于英格兰中部沃里市的埃文河畔,是世界著名作家威廉·莎士比亚的故乡,每年有250万游客前来观光。莎士比亚虽然已去世多年,但他给斯特拉特福小镇留下了永久的珍宝。

莎士比亚住过的房子、他经历过的爱情故事、他创作的故事,在安妮·海瑟薇小屋、新庭院剧院、莎士比亚乡村博物馆,以及斯特拉特福的各个角落都能找到。小镇的剧院里,每天都会上演莎士比亚的戏剧,吸引着那些有阅历、热爱文学的人们。

小镇居民用了近200年的时间,才把一个偏僻的村落,变成了遍布精美建筑的地方,并通过不断的经营,将其打造成世界级的旅游胜地。

这就是“历史积淀”与“名人故居”赋予特色小镇的气质。

当我们翻看中国特色小镇的历史,就像走进一座冰冷的博物馆,小镇的历史应该在小镇的一草一木中焕发新生,而不是一步步走,以文化为幌子、以名人为卖点,把古镇做成千篇一律的模样。

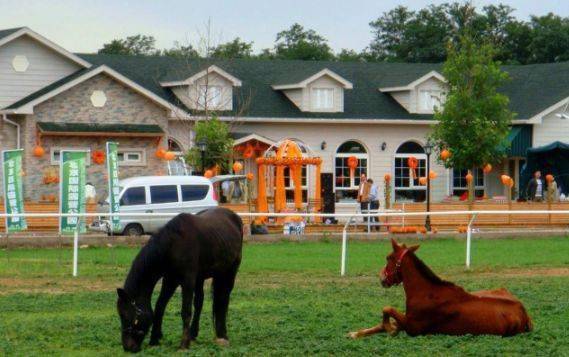

5.产业基础:立足特色产业深耕

对于中国特色小镇建设的主流方向,国内基本有一个共识:首先应该是产业小镇。

随着政策方向日渐清晰,这个在数平方公里土地上聚集特色产业生产生活生态空间的创新区似乎迎来了高速增长期。然而,真正意义上的“产业小镇”屈指可数。经过几十年的发展,全国各地涌现出开发区、产业园区、产业集群、高新区等招商引资平台,但目前成功升级为“特色小镇”的开发区却寥寥无几。

归根结底,特色小镇和产业园区还是有区别的,通过产业升级形成的“特色小镇”总是显得僵化。

住房城乡建设部、国家发改委、财政部等倡导的国家级特色小镇,明确了特色小镇的产业定位、文化内涵、旅游以及一定的社区功能发展空间平台,与产业园区有所区别。首先,特色小镇强调特色产业与新型城镇化、城乡统筹、美丽中国、美丽乡村等理念相结合,是产镇有机互动的发展模式;其次,特色小镇更注重其产业、居住、服务等空间功能的紧凑、协调、和谐布局,而产业园区、工业园区的居住、服务功能还不够完善,对周边城市的依赖性较强。

相比之下,欧洲的小镇大多都有自己的配套产业,可以自创收入,而这长期以来影响着小镇的发展。只有小镇自给自足,人们安居乐业,才会有人来这里参观。只有基础设施到位,小镇才能留住顾客。

法国依云小镇聚焦得天独厚的生态资源(依云水和温泉),通过发展特色产品、生态休闲、旅游文化等,将资源优势转化为发展动力。

依云矿泉水每年产量达15亿升,每10瓶中就有4瓶在法国销售,6瓶远销世界各国。依云镇70%的财政收入来自于依云矿泉水公司相关的产业,3/4的居民都是水厂员工。

依云小镇最初以疗养胜地和矿泉水起家,如今已发展成为集旅游、度假、运动、商务会议等为一体的综合性疗养胜地,是欧洲人休闲度假、夏季疗养、冬季滑雪泡温泉的最佳目的地,也是欧洲最具代表性的健康养生小镇之一,依托产业蓬勃发展。

从单一产业入手,完善相应配套的产业基础设施和公共服务,推动产业链纵向延伸,是大部分产业带动型特色小镇的重要发展方式。特色小镇犹如人体的身体系统,需要通过产业发展实现造血,才能使器官正常运转,发挥出应有的“特色”。

6. 城市秩序:精致中隐藏着小镇的温暖

一个富有魅力的小镇,离不开其精致的小镇秩序。

城市秩序是一个宽泛的概念。无论是中国的小镇还是旅游小镇,城市秩序更像是一个管得住的公司,徘徊在“干净”和“有序”的底线上,却缺少小镇应有的温情。中国的小镇一旦有了些许古朴的风貌,却总是显得杂乱无章。很多城市的旧城区、县城,保留着上个世纪的老旧气息,早已初现韵味,却总是被拆迁改造弄得天翻地覆,一片狼藉。

在欧洲,我们常常惊叹它的古老风格保存得如此完整,并不让人感觉格格不入。

哥廷根是当之无愧的德国学术之都,在这个拥有13万人口的城市里,每4个人中就有1人是大学生,有46位诺贝尔奖获得者曾在此学习或任教,世界上很难找到另一座城市有如此殊荣。

从城市秩序来看,这座小镇也可谓是精致的。

在哥廷根,大学图书馆向社会所有人开放。早在上世纪90年代中期,哥廷根所属的下萨克森州就联合其他6个联邦州发起成立了“视觉图书馆”协会(GBV),该协会拥有完善的在线数据库;在哥廷根,凭有效学生证,在歌剧院、交响乐团和博物馆举办的各类文化活动中,可以享受折扣或免费政策。

哥廷根的城市环卫基本实现了机械化。为了做好城市垃圾处理,在哥廷根比较偏僻的街道上随处可见大型卡通式垃圾储存箱,它们外观整洁,设计有趣,而且没有异味。此外,为了满足未来环境发展的要求,哥廷根市与市政集团和哥廷根大学合作,于2009年共同启动了“哥廷根气候保护”项目,并在住房、经济、服务、宣传和能源供应等领域制定了一系列计划。许多公民、协会和非政府组织都直接或间接地参与了这一气候保护计划的制定。并成为其城市秩序的认同者和支持者。

哥廷根市民严格遵守城市秩序,在政府的引导和居民的自发行动下,每周二、四、六上午位于老城南部的集市(Wochen Markt)成了市民的乐趣所在。这个集市历史悠久,除了可以买到各种新鲜的蔬菜、水果、肉类等食品外,还经常有音乐、美酒、鲜花,能感受到浓厚的乡土气息。牧鹅姑娘雕像所在的广场也被称为集市广场,每到周末,城里的男女老少和哥伦比亚大学的师生们仿佛都聚集在这里休闲、购物。哥廷根的文化中心一下子变成了商业中心。

文化、环境、商业,Goenting以独特的模式构建,并精准运营内部再生系统。

在谋求经济发展、提升城市形象的过程中,中国的小城市不仅失去了文化,也失去了秩序。一个城市的地标建筑的高度没有上限,而承载着城市文化的牌坊、老街、老公交站,是居民的记忆,却都消失了。没有了温情,小镇也就失去了温度。

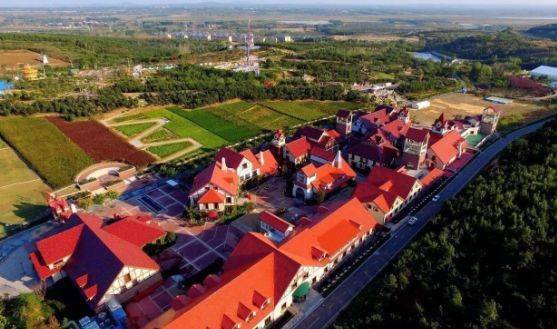

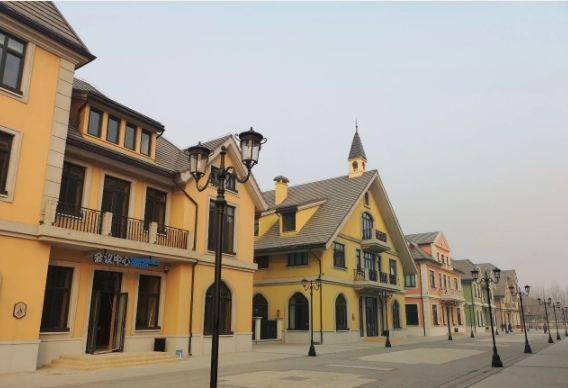

7. 城镇规划:城市必须有自己独特的风格

新规划的特色小镇应该是什么样子?

一个成功的特色小镇,专家首先要对项目进行市场分析、精准定位、产业选择、业态组合、发展策略、创新营销、运营模式、收益回报规划,然后用这个灵魂和整体思路去指导下一步的规划。

欧洲的小镇看上去没有任何刻意规划的迹象,但一切却仿佛早已注定。

欧洲大部分小镇在垂直空间分布上缺乏变化,历史上受宗教原因限制,但不同小镇所体现的历史文化底蕴,依然能创造出各自独特的特色。欧洲很多小镇,如意大利的科莫、法国的艾克斯,小镇整体空间呈现“扁平”统一,一是高度控制下的低层高密度特征,二是小规模、布局整齐的街区网络,让特色小镇在空间结构上具有最基本的完整性。

在传承历史文化遗产的同时,也保持了小镇的多样性和特色,城外的公共空间主要包括广场和道路系统,形成小镇居民日常生活的重要“舞台”,如科莫的中心广场、艾克斯的米拉波大道等。

每个小镇在建筑、绿化方面都各有特色,这些小镇的建设因地制宜,顺应地形,道路曲折活泼,建筑风格各异,绿化自然和谐,充分体现了独特的文化传统和特色。

魏尔堡是中世纪德国最古老的城市之一,该市二战后制定的城市规划至今仍在实施中。这里中世纪建筑众多,建筑风格以木结构为主,外墙多为粘土砌筑,颇具特色。绿化方面,欧洲绿化覆盖率高,多为天然林。公路两旁的绿化以适宜当地生长的天然树木为主,人工雕饰较少,任其生长。公路两旁及一些村镇周围生长着各种树木,生机盎然。

中国的小城镇建设必须因地制宜,根据每个城镇的历史、传统、文化、特色和经济基础,形成自己独特的风格,避免“千篇一律”。

8.人文风情:小镇的“气质”

我们喜欢用“风俗”来评判一个特色小镇,一个小镇有没有魅力,关键在于它的“风俗”,人文风俗是小镇所有因素的体现,是小镇的“气质”。

每个外国旅游胜地都有着自己独特的风采:意大利的罗马古老而悠久;法国的尼斯小镇浪漫而舒缓;希腊的伊亚小镇神秘而壮观……

至少就目前而言,中国的小城镇很少有风情可言。小镇有风情,有风景,有特色,有风情,有味道,才会有风情。风景、特色是基础,特色、风情是载体,风情是吸引力。除了凤凰古城、西江苗寨、丽江古城等老牌旅游小镇外,新兴小镇的“风情”培育都需要很长的时间。

在深入考察欧洲特色小镇、深刻反思其成功经验之后,我们需要重新审视中国特色小镇的发展道路。

第一,短期内中国还难以拥有世界级的“特色小镇”,但中国已经具备了“特色小镇”的所有基本要素,只是需要合理的规划、耐心的打磨、全民的投入和时间的积累。

特色小镇不是凭空而来的,而是根据一个地方的地域特点、产业现状和发展方向形成的;特色小镇是历史的产物,不是简单的投资的产物;特色小镇以地方发展为导向,不是以房地产为导向;特色小镇保持地域文化特色,注重传统文化。

一个成功的特色小镇,必须兼顾当地人的生活和游客的体验,以满足人合理的功能需求为前提,以最大程度便捷人们的生产生活为原则。游客和年轻人总是挑剔而挑剔的,对小镇的自然景观、特色产业、基础设施、文化魅力等要求非常高,这些主要元素都必须涵盖。

其次,特色小镇要真正打造“特色产业”。

雄厚的产业基础可以吸引更多年轻人不再只争大城市,而是为特色小镇建设注入青春活力,古老与现代、文化与科技将在特色小镇不断碰撞,迸发出独特的火花。

旅游小镇是特色小镇的“旅游+”业态,挖掘现有小镇历史文化底蕴,整合城市旅游资源和文化基因,着力推动传统产业升级,带动新兴产业发展,构建一批产业定位清晰、文化内涵鲜明、旅游功能完备的产业发展空间载体。围绕小镇特色优势产业和区位优势,通过立体横纵联动,将触角延伸至餐饮、购物、休闲、娱乐、旅游、文化、体育等各类产业,提升小镇产业集聚和融合发展的综合实力。

最后,特色小镇需打造优质的小镇IP形象。

立足当地自然、人文资源,打造主题风格,以文化为媒介,形成相关产业链,让特色小镇本身成为IP符号。

此外,要深度挖掘遗产活化价值:保护传承特色小镇历史文化遗产、遗址等资源,保持遗址原生态。让历史文化遗产“活起来”,发挥其文化和科研价值,提升知名度,发挥其影响力。将周边旅游资源与遗产资源相结合,形成文创产品,助力小镇品牌形象塑造。

特色小镇首先要成为“网红”,才能产生网红效应,得到粉丝的点赞。只要在抖音上爆红的城市不是昙花一现,在持续的发展运营中,同样会受到世界的关注。