互联网让跟团游回归了共享经济的本质!

我是一个国内旅游喜欢跟团,国外旅游喜欢自由行的人。 作为从事出境旅游多年的Y一代(1980-1995年出生),我的旅行习惯有些反主流。 其实,我选择跟团还是自由行,完全取决于目的地的条件(治安、交通、语言、人工成本等)和我自身的条件(是否有会开车的陪同人员) )。 对我来说,跟团旅游最大的好处就是解决了点对点的交通问题,大大节省了体力和费用。 当听说我要组团去贵州旅游时,旅游界的朋友惊呼:什么? 国内旅游你还敢参加跟团游吗? 你瞧,跟团游这个词已经被污名化到连旅游业自己都不敢跟团出去了,更别说普通游客了。 主流媒体一致称年轻人喜欢自助游,但年轻人真的都反对跟团游吗? 我用手机随机搜索,发现了类似以下的帖子。

01 跟团游的本质是共享旅行

我一直认为跟团游这种传统的旅游方式其实有很多优点,也是最能体现旅行社存在价值的地方。 详情参见《旅游目的地产品有哪些?》一文。 跟团游的本质其实就是现在如火如荼的“共享经济”。 它的本质是共享包车+导游+餐食。 这是一种经济实惠、便捷的共享旅游方式。 然而,airbnb的共享住宿模式被舆论视为一种潮流酷炫的生活方式,而Uber滴滴的汽车共享则被视为一种环保时尚。 现在有人提出了各种还不成熟的共享经济模式,比如共享雨伞、共享衣服等。 但古代的共享旅游(跟团游)却被赋予了“低端”、“不好”、“愚蠢”等心理暗示,让想要跟团旅游的年轻人不得不承受这样的心态:被嘲笑和瞧不起。 负担。

共享模式在给用户带来经济便利的同时,也会带来物理体验的问题。 比如拼车的时候,你要忍受与陌生人搭车、绕路的不适。 共享单车的时候,你必须忍受自行车的肮脏和难以骑乘。 如果您在民宿合住一个房间,则无法享受独立的浴室。 同样,如果你在共享酒店旅行,你就必须忍受集体行动带来的缺乏自由。

想这次陪妈妈去贵州旅游,决定跟团旅游。 毕竟我已经好几年没有报名过国内长期旅行团了。 这次我签约了中国最大的OTA。 考验数字时代的跟团游体验。

02 菜单式散客游,满足个性化旅游需求,提高组团效率。

在携程上根据销量和好评进行搜索后,我喜欢上了据说是携程自营的贵州5晚6天游。 用户可以自行选择行程,组团出行,早晚分开接送,丰富了产品供给。

与以往那种由旅游团从客源出发、捆绑团体机票的老式跟团游相比,这种菜单式的跟团游非常适合我。 多年前参加过几次国内跟团游。 最让我不满意的是团体票强行捆绑,信息不透明。 以往购买跟团游产品时,行程单上从来不写航班信息和酒店信息。 只有当出发时间临近时,我们才知道该乘坐哪趟航班。 但旅行社为了节省成本,总是订第一天晚到、最后一天早回的航班。 完全浪费了,但希望早到晚归,充分利用前两天自驾游。 为此我愿意多花点机票钱。

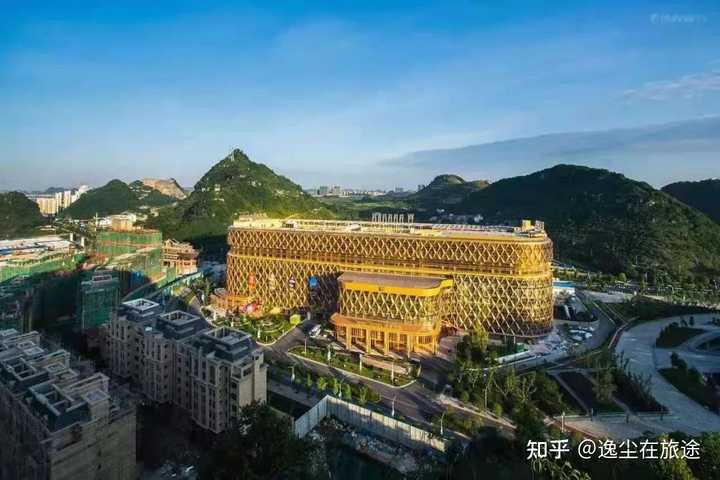

产品展示中还列出了酒店信息,用户可以轻松查看酒店的设施、位置信息和住客评价。 看了四钻酒店客人的评价后,我决定选择五钻酒店。 这并不是因为人傻钱多,而是因为贵州当地物价水平低,而且又是淡季。 两者的价格差别并不大。 带妈妈去欣赏一下吧。 如果黄金周期间去上海、深圳这样的高消费地旅游,我肯定不会一下子升到5钻。 (下图是安顺住的五星级酒店,但是费用才300多一晚)

我一直认为自由行是跟团游行业未来的发展趋势,尤其是国内游。 客源地旅行社组织的跟团游最大的问题是组团效率太低。 北京的旅行社只能在北京范围内招人,广州的旅行社只能在广州及周边地区招人。 要招募到足够数量愿意同时出行并选择完全相同产品的客人,其实是相当困难的。 这常常导致混乱。 为了提高组团效率,旅行社不会将产品多样化,为顾客提供更多选择。 其结果是,出行路线将严重同质化,失去灵活性。 但落地拼团招募面向全国各地招募客户,大大提高了组团效率,也大大增加了拼团密度。 甚至每天都会发团,丰富了产品供给。 公共交通不再捆绑销售。 用户可以在OTA上匹配自己想要的航班/火车票并一键出票,非常方便。

在当今旅游产品碎片化的时代,跟团游和自助游不再是非此即彼的关系。 游客可以选择跟团+自助游,把几天的跟团游当成整个旅程的一部分。 。 我的小组一共有17个人。 团员来自北京、上海、广州、深圳,出行需求多样化。 一对70多岁的上海姐妹已经离家半个多月了。 他们千里迢迢从云南来到贵州。 他们的旅行需求是查漏补缺,解决所有没有去过的地方。 就这样,他们一一参加了不同的登陆组,用N个组串联在一起,进行了近一个月的旅程。 另一个四川旅游团结束跟团游后,租车前往毕节看杜鹃花。

关于陆游,其实还有一种更灵活的跟团游方式,就是将行程拆分,按天数出售。 游客可以像玩乐高积木一样灵活组合。 我第一次知道这种跟团游是在2009年春节的时候,当时我要去米兰参加一个旅游展。 本来想利用春节假期的几天简单去意大利旅游一下,但是一直找不到合适的方式。 因为我出差了,没有亲戚朋友陪伴。 国内没有任何团社可以匹配我被困的时间和地点。单独出行安全是个问题,交通也很困难。 麻烦。 我翻遍了市面上的旅游产品,发现了一个名为“欧洲到欧洲”的欧洲循环巴士游。 当时感觉还蛮新奇的。 原来你也可以通过这种方式进团,就像欧洲很多城市一样。 随上随下(hop on hop off)环路巴士也是一样。 此类跟团游对旅行社的资源掌控能力和销售能力提出了更强的要求。 这种类型的跟团旅游招收来自世界各地的游客。 后来了解到类似的产品还有很多,比如开元旅游的欧洲循环巴士游、美国的海鸥假期等。 虽然我很不愿意去宣传海鸥假期,因为我亲身体验过他们的产品,服务太糟糕了,而且性价比太低,让我很生气,但是他们灵活的运营我很确定图案。

04 数字时代的游客行为

从旅游者的角度来看,旅游的整个过程可以分为行前、行中、行后。 相应的游客行为为旅游目的地的信息查询和预订、实际现场服务的消费、评论和分享。 这三个部分。

出发前:进入数字时代的大多数消费者将主要通过在线渠道获取旅行信息。 获取信息的渠道更加多元化,包括马蜂窝、穷游等UGC/PGC平台,以及携程、途牛等。 OTA,小红书、抖音、知乎等内容平台,以及微博、微信等社交平台。 朋友的推荐其次,一些传统媒体将不再是游客获取信息的主要渠道。 旅游目的地的营销从用户种下种子的那一刻就开始了。 游客会利用社交媒体发布自己的一些旅行经历或策略来影响他人的消费行为。 在预订渠道方面,易观智库的研究数据显示,用户在选择旅行APP时,往往更愿意选择涵盖吃、住、行、游等全方位信息和服务的APP。 此类用户占比71.4%,其中28.6%选择申请多个专业领域。 换句话说,大多数人都希望有一个旅游网站来完成这一切。 这就是为什么各大互联网公司都在原来的地盘上拼命向外扩张,希望能将用户牢牢掌握在自己手里。

兴中:我认为,游客在旅游过程中最明显的数字化行为就是LBS应用。 LBS(Location based service)是指基于用户位置的服务。 通过获取移动终端用户的位置信息,在电子地图平台的支持下为用户提供增值服务。 旅游业具有明显的移动特征和地理属性,因此旅游业与LBS自然应该结合起来。 对于纯粹自助游的客人来说,LBS应用的重要性不言而喻。 在陌生的地方,需要完全依靠LBS应用来查看交通路线、附近的餐馆、景点、商店等。有了LBS,人们在旅行时就不用担心迷路或者找不到吃饭的地方了。 对于跟团游的游客来说,LBS应用仍然很重要。 旅行社越来越倾向于为团体旅游自行安排晚餐,让游客自由选择、节俭。 LBS应用程序可以帮助客人找到附近适合自己预算和口味的餐厅,让他们不再依赖旅行社全程安排。 旅途中,游客可以随时查看自己的地理位置,清楚了解自己去过的地方、走过的距离,从而摆脱过去人们“在车上睡觉、在车上撒尿”的困扰。跟团游模式。 我只是去景点拍照,不知道去过哪里。”

游后:数字时代的消费者点评机制,彻底改变了以往游客在陌生的地方购物时被欺骗的困境。 它让消费者在商家面前变得更加强大,而商家招待客人也不得不谨慎,不敢这么做。 然后欺负学生,杀顾客,换取平台上的好评。 在贵阳吃饭的时候,提前付了一份丝宝贝套餐,号称是快餐,但上菜速度极其缓慢。 多次催促无果,我只好急忙前去谈判。 他们实际上提出转移整个订单。 他们都退款了,而且没有要求我为我已经吃过的部分付钱。 这在过去是不可能的。 我觉得互联网时代的消费后评论机制就像一把利剑在手,可以让旅行社、酒店、餐厅颤抖。 只有真诚的努力,才能赢得游客的好评。 互联网改变了游客与商家之间的强弱关系。

05 旅游法拯救不了跟团游,但互联网可以

正如我之前所说,跟团游的本质是共享经济。 跟团游业务本身并没有什么问题。 完全是因为旅游界的一些败类毁了一辈子。 他们靠品牌、服务、资源整合能力无法与别人竞争,于是就想出各种招数来压低价格。 价格吸引人,沿途挖陷阱,导游变成导购,最终导致游客的跟团游体验非常差。 配合劣币驱逐良币的效果,其他本来不想这样做的旅游公司也不得不效仿。 最终,跟团游模式完全脱离了共享旅游的本质,导致跟团游一词被污染。 更名本来就吓跑了不喜欢自助游的顾客,让整个旅行社行业没饭吃了,真是害人不浅。

我国政府也意识到这种情况不能再持续下去,混乱的旅游营商环境亟待整顿。 因此,2013年出台了《旅游法》,认为通过上升到法律层面,可以让旅行社的经营重回正轨,彻底纠正跟团游问题。 癌症。 于是,没过多久,《旅游法》在业界的“聪明”头脑下逐渐变成一纸空文。 实践证明,旅游法拯救不了跟团游,但互联网可以。 10年前我参加过几次跟团游,得出的结论是,即使你选择跟团游并且已经付了全费,而且旅行社承诺不花钱、不购物的旅行,你还是会选择跟团游。当您到达那里时,自费开设商店并出售物品。 我会非常克制,用不会冒犯客人的方式。 目前对贵州跟团游的评价得出的结论是,在互联网时代,导游确实不敢违背合同承诺。 他们一路上努力解释,只求好评。 导购终于又变身导游了。 通过OTA销售产品的马太效应极其明显。 游客往往只选择销量和声誉名列前茅的产品。 这些顶级旅行社都非常珍惜自己的羽毛,因为排名第一并不容易。 数字旅游时代,旅行社终于回归正轨,不再为客人挖坑、设陷阱,而是做自己应该做的事——共享旅行的创造者和组织者。