桂林:文化旅游有望成为桂林旅游业“救命稻草”

拥有“天下第一风景”的桂林,让每个来到这里的人都流连忘返。 本文图片由澎湃新闻记者张嘉然拍摄

抬头看山,低头看水。

桂林的“山水甲天下”让每一个来到这里的人都流连忘返。 然而不为人知的是,这座风景如画的城市经历了战争的洗礼,也经历了战争期间文学艺术的繁荣时期。

“卢沟桥事变后,日本侵华战争爆发,广州、武汉相继沦陷。随着政治、文化中心的伟大转移,广西首府桂林成为抗日战争的重要战地。”抗战时期,郭沫若、茅盾、巴金、田汉、徐悲鸿、丰子恺等文化名人云集于此,创作了大量的文化产品,举办了大量的文化活动。当时被称为‘抗战文化城’。” 八路军桂林办事处副主任、褚氏纪念馆研究员文凤仪这样表示。

根植于桂林这座城市的“文化基因”从未间断过,如今又被赋予了新的表现形式。

“通过不断挖掘桂林红色文化,积极发展红色文化旅游,有利于了解和认识我们党的光荣历史和优良传统,是巩固党的执政地位、保持党的先进性的重大政治工程。” 4月21日,桂林市文化广电和旅游局相关负责人向澎湃新闻介绍。

在COVID-19疫情的影响下,桂林旅游业面临着前所未有的挑战。 长期从事桂林文化和旅游研究的桂林市委党校党校教授陈献忠表示,“文化旅游有望成为桂林旅游业特别是红色文化旅游的‘救命稻草’” ”。

桂林市规划提出,构建现代文化和旅游产业体系,培育文化创意产业,加快发展文化新业态,培育一批国家级文化产业示范园区和基地,深度挖掘桂林文化,推出创作一批文学艺术杰作,打造世界文化演艺之都,将建设成为国际消费中心。

这座充满山水的历史文化名城,正在讲述一个新的文化旅游故事。

“八个办公室”

时值春末夏初,桂林气温不冷不热,时有小雨。 这个时间最适合出游。

在桂林市中山北路14号,一栋白色的二层小楼吸引着来自全国各地的游客。 这是八路军桂林办事处纪念馆。

“卢沟桥事变”后,日本侵华战争爆发。 1938年底,广州、武汉相继沦陷。 为适应抗日战争的需要,中共中央武汉代表团主要领导周恩来、董必武、叶剑英等人决定组建八路军重庆、桂林设有办事处。

在八路军驻武汉办事处副官刘树和民运人士熊子民的运作下,他们在路口租了一栋砖木结构的二层楼房,取名为“万向坊”。原桂北路138号。 1938年11月中旬,八路军司令部秘书长李克农等人历经千辛万苦到达桂林,下榻“万向丽芳”。 不久,八路军桂林办事处正式成立,又称“八办”。

八路军桂林办事处纪念馆

为什么是桂林?

广州、武汉沦陷后,随着政治、文化中心的重大转移,桂林作为广西的省会,成为连接华中、华南、西南的交通枢纽,成为抗日战争的战略要地。日本战争,日军企图进入中国西南地区和中南半岛,我们要称霸亚洲,桂林是我们必须经过的地方。 文凤仪说道。

同时,广西新军阀也是国民党内部颇具影响力的地方势力。 他们与国民党中央政府长期存在不可调和的矛盾。 他们表现出抗日热情,能够实行更加开明的政治。 他们成为中共中央统一战线工作的重要对象。 。

据文凤仪等人考证,在那段特殊时期,周恩来连续三次来到桂林。

1938年12月初,周恩来首次来到桂林,主要是成立桂林“八办”和恢复在桂林出版《救国日报》。 到达桂林后,他和郭沫若首先拜访了广西新军阀白崇禧。 白崇禧不仅表示欢迎,还承诺每月给《救国日报》200元的办报经费。

值得注意的是,首次来桂林的周恩来是应蒋介石邀请来会谈的。 蒋的目的是希望“共产党集体加入国民党”,却被周恩来理直气壮地拒绝了。

在周恩来等人的努力下,上海创办的《救亡日报》于1939年1月10日以公开、合法的名义在桂林复刊。 郭沫若任社长,夏衍任总编辑,“八办”主任李克农直接领导。

1939年2月,周恩来从重庆前往桂林,主要是派叶挺到皖南新四军司令部任职,解决项英与叶挺之间的矛盾。 在桂林期间,周恩来、叶挺应白崇禧邀请出席公开活动并发表讲话,呼吁“不仅今天要发动全面抗战,而且要准备明天决战”。

1939年4月,周恩送叶挺到皖南新四军司令部后,在往返重庆途中再次经停桂林。 这次停留持续了近半个月,主要是做新桂系上层的统战工作。

在广西期间,他不仅看望了李济深、白崇禧等国民党高级人物,而且会见了许多黄埔军校学员和国民党党政军高级官员,广泛接触了爱国人士和进步文化人士广西各界人士。

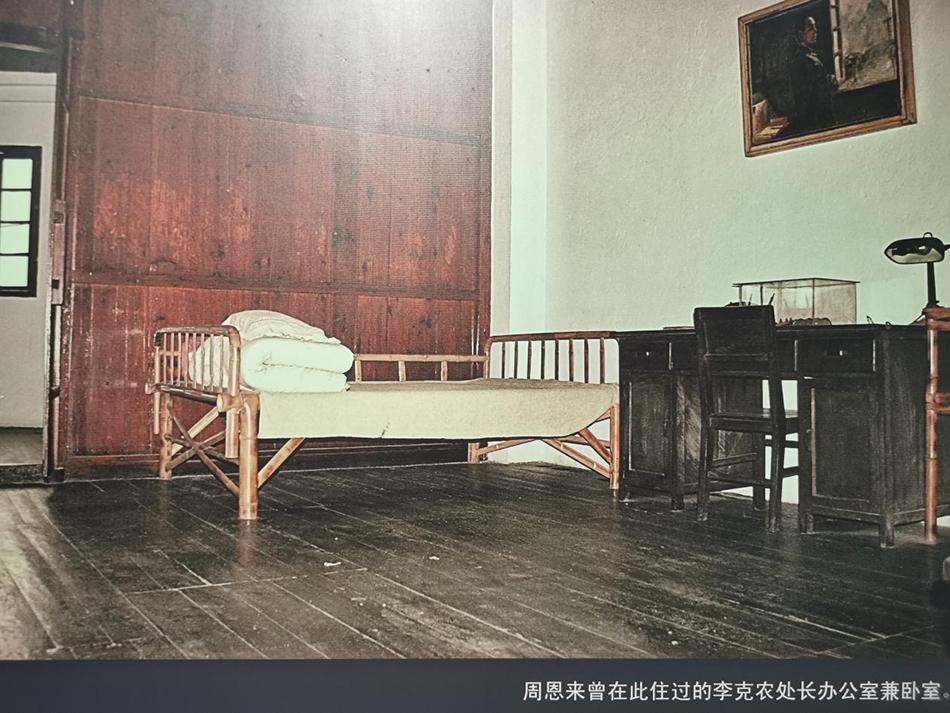

周恩来曾在桂林居住的地方

事实上,桂林“八办”存在的时间并不长,只有两年多的时间。

“皖南事变”后,桂林政局发生剧变。 新桂林派的“启蒙”程度降到了冰点。 桂林“八办”被责令关闭。

在此情况下,周恩来致电时任国民党军委桂林办公厅主任的李济深,请他尽力帮助“八办”做好撤离工作。

因此,尽管蒋介石的特务包围了办公室,李克农仍然收到李济深“克农立即离开”的消息,成功逃脱; 生活书店老板邹涛经桂林前往香港,需要找一个“担保人”。 买完票后,李继深让侄子充当担保,帮助邹涛芬顺利撤离。

“我永远不会用这些知识分子的鲜血染红我的王冠。” 李济深当时就答应了。

如今,在桂林市中心的木龙湖畔,一座中西合璧的灰白色西式小楼格外引人注目。 这是李济深在桂林居住的地方。 现为广西自治区文化保护单位。

李济深故居

文化城

当时,中共的统战对象除了新桂系之外,还包括聚集在桂林的进步文化人士。 当时,桂林被称为“抗战文化城”。

1938年底,桂林由于优越的地理位置和相对宽松的政治环境,在短时间内聚集了来自全国各地的众多爱国青年和文化人士。

《桂林日报》数据显示,当时桂林聚集文化名人1000余人,其中文化名人200余人,占全国名人的三分之一。 比如文学上有郭沫若、茅盾、巴金、夏衍、柳亚子、艾青等;文学上有郭沫若、茅盾、巴金、夏衍、柳亚子、艾青等; 戏剧中有田汉、欧阳予倩、洪深、蔡楚生等; 艺术上有徐悲鸿、丰子恺等; 音乐方面有张曙、李凌等人,专家学者有陶行知、邹涛芬、李四光等。

从1938年到1944年的六年时间里,这些文化人士在桂林发起了一种独特的抗战形式——文化抗战。 他们创作了大量的文化产品,举办了大量的文化活动。 因此,他们成为抗战时期中国大后方的中流砥柱。 文化中心。

抗战时期来桂林的部分文化名人代表

当时的标志性事件应该是轰动全国、影响世界的“西南戏剧展”。

“如此大规模的戏剧盛会,历史上除了古罗马时代外,还没有举行过。中国处于极其困难的条件下,戏剧工作者为捍卫文化、支持民主、给法西斯侵略者做出了不懈努力,取得了巨大的成就。”这次西南八省戏剧工作者齐聚一堂,回顾过去,共谋未来,确实将为当前国际反法西斯战争作出重大贡献。 当时,美国著名戏剧评论家艾金生在《纽约时报》上评论道。

“西南戏剧展”全称是西南地区首届戏剧展。 1944年2月15日至5月19日,来自西南八省的近千名戏剧工作者齐聚桂林,在广西省艺术博物馆举行。 这场盛典。

“‘西南剧展’最早的倡导者和组织者是中国共产党地下党员和进步人士。” 文凤仪说道。

1943年元旦,中国共产党领导的新中国戏剧社和抗敌戏剧宣传九队在长沙召开。 两个单位的领导都是中国左翼戏剧家联盟南京分会的老同事,而且都很早就加入了共产党。 老党员。 他们一起讨论时认为,抗战以来,政治环境日趋恶劣,很多剧团也逐渐隐没。 这个时候,如果能把分散在西南及附近地方的剧团聚集在一起,“那就太好了”。 怎么了!”

这一提议得到了我国戏剧事业奠基人欧阳予倩、田汉等人的认可。 随后,他们联合发出了在广西周边省份举办话剧展的倡议,很快就得到了各省大部分话剧团队的响应。

举办展览需要场地,于是欧阳予倩开始主持新美术馆。

这些热心抗战的艺术家靠着义演筹集的资金,请来著名建筑师钱乃人设计了广西省美术馆。 1943年3月动工,1944年2月竣工。这座新建的美术馆是按照戏剧表演的要求设计的,共有800个座位。 这是当时全国为数不多的新建戏剧院之一。

广西省美术馆落成之日,也是西南戏剧展开幕之日。 随后三个月,共有33个团队、895名戏剧工作者参加了展览,演出了80部各类剧目和节目。

1944年11月,随着桂林的沦陷,这段文化繁荣时期戛然而止。 然而,那些文化盛宴从古至今都深深影响着桂林这座城市。

抗战前,桂林只是一座只有7万人口的小城市。 抗战爆发后的1938年底,桂林人口增至12万,1940年接近20万,1942年达到31万。到1944年,桂林沦陷前夕,人口已达10多万。 500,000。

近年来,举办了一场名为“新西南戏剧展”的活动。 2014年以来,广西桂林广西师范大学组织策划了经典剧目《秋声颂》、《老家》、《桃花扇》和原创优秀作品《花桥记》的重新编排。 ”,形成“新西南戏剧展”文化品牌。

徐悲鸿故居

旅游城市

新中国成立后,曾经处于文化巅峰的桂林并没有意识到自己山水资源的价值,而为此走了一条弯路。

据桂林日报资料显示,1958年,第一批工厂在桂林建成。在抢革命、促生产的热潮中,桂林工业迅速发展。 漓江两岸建起了许多工厂,城市人口急剧增加。 然而,环保工作却被严重忽视,导致原本清澈的漓江水变得浑浊。

陈献忠对此深有体会。 初中毕业后,他下乡,直到1972年才回到城市,被分配到当时建在漓江边的沙河发电厂工作。

“当时发电厂的废水直接排入漓江,尤其是煤灰水,污染极其严重!” 1973年初,沙河发电厂投产,陈献忠回忆起当时的情景。

是一位伟人拯救了漓江,让桂林走上了旅游发展之路。

1973年金秋,时任加拿大总理特鲁多访华。 根据安排,特鲁多结束在北京的活动后,经停洛阳、桂林。 时任国务院副总理邓小平负责陪同访问桂林。

第二天,邓小平在陪同特鲁多时发现,漓江沿岸多处污水被排入河中,河面上形成了许多“黑条”。 楠溪江的黑水流入漓江,形成一清一黑。 在“鸳鸯”河里,造纸厂排出的污水漂浮在漓江上,化为一片泡沫。

当时,邓小平向当时的桂林市委主要领导提出了三个问题。

“桂林有哪些工业?”、“有制药、纺织、橡胶、机械等工业,还有造纸厂、钢铁厂等。”

“桂林人喝漓江水吗?”,“喝。”

“漓江污染这么严重,还能是天下第一吗?”

随后,邓小平实地考察漓江污染情况。 他看到,工业和生活污水从多处排入漓江,岸边垃圾遍地。 他看上去很严肃。

回到北京后,邓小平亲自召集有关部委负责人主持会议,研究漓江治理和环境保护问题。 不久,国务院作出“尽快恢复和维护桂林世界级景观”的决定,要求“广西壮族自治区党委、政府把漓江治理提上议事日程,尽快采取切实措施治理漓江。”

1978年10月,邓小平再次提到桂林污染治理,他在批示中指出:“桂林漓江水污染很严重,必须下定决心治理。造成水污染的工厂必须治理。”关闭了。“桂林山水甲天下”。 万一不干净怎么办?”

随后,中共中央批复的《国务院环境保护领导小组办公室环境保护工作报告要点》将桂林列为全国20个重点城市之一。环境污染治理,要求三至五年内,重点治理包括漓江在内的全国环境污染。 八年内主要江河湖海污染恢复到良好状态,大气、水污染等问题基本解决。

1979年1月,针对桂林污染治理进展不力,邓小平再次指示“风景名胜区一定要保护起来,桂林美丽的山水被一家工厂污染严重,必须关闭”。 随后,国务院以文件形式批复了原国家建委《关于桂林风景区污染治理意见的报告》,转发广西壮族自治区政府和国家有关部委贯彻执行。

随后,桂林市开始像勇士一样注重环境保护。

1979年至1980年,桂林市集中关停、兼并、转移、搬迁污染严重、废物排放量大的造纸厂、轴厂、二级发电厂、钢铁厂、染织厂、化工厂水、气等污染问题难以解决。 该厂等27家企业和车间每年减少废水排放量1326万吨(日3.64万吨),占漓江污染量的19.9%。

事实证明,邓小平的决定是正确的。

以观光、游览为支撑的旅游业已成为桂林市的主业。 “十三五”期间,桂林接待游客总量从2015年的4469.95万人次增长到2020年的10241.2万人次,年均增长18.03%; 旅游消费总额从2015年的517.33亿元增长到2020年的1233.54亿元,年均增长18.98%。

其中,2016年以来,服务业取代工业成为桂林经济增长的“第一动力”。

桂林某景区演出现场

新章节

然而,经过几十年的发展,桂林旅游业现在需要新的突破。 “不能不来,不能再来”这句话的背后,是桂林旅游的文化短板。

“其实,仅仅依靠感官来发展旅游太肤浅了。山水必须被赋予文化内涵。这种多民族的地域和民族文化构成了桂林城市文化的重要特征,红色文化也是桂林城市文化的重要特征。”桂林文化的一大优势。” 陈献忠说道。

桂林市文化广电和旅游局委托专业机构发布的一份报告显示,旅游业正在从观光型向体验型转变。 桂林红色文化旅游多以静态展示为主。 游客以听、观为主,参与度较低。 难以满足游客深入体验革命场景和红色文化精神的需求。

“红色文化是生态文明建设的文化基因,在文化旅游发展过程中处理好红色与绿色的关系,必须把红色文化遗址和红色文化旅游资源的保护、传承、利用与红色文化旅游资源的保护、传承、利用结合起来。”绿线等文化旅游项目不断丰富桂林文化旅游产品、业态和线路,促进分类集中、功能衔接、融合发展。” 上述桂林市文化广电和旅游局相关负责人对此进行了分析。

“十四五”期间桂林旅游业有望插上文化“翅膀”。

桂林市文化广电和旅游局明确了“十四五”期间旅游业发展目标,即“建设世界一流国际旅游景区,推动文化旅游高质量发展”。旅游。”

“构建现代文化和旅游产业体系。培育文化创意产业,加快文化新业态发展,培育一批国家级文化产业示范园区和基地,深入挖掘桂林文化,推出一批文艺片精品力作,打造世界文化演艺之都,打造成为国际消费中心。” 这是桂林市文化广电和旅游局的规划。

文化新篇章,应从文化开始。

目前,位于解放路的全国重点文物保护单位广西省美术馆旧址正在紧锣密鼓地进行升级改造。

“本次改造采用科学合理的技术手段,控制屋顶漏水、断瓦、木构件腐烂损坏、墙体开裂、表面灰泥脱落、人工拆除改造等病害,使建筑病害得到有效控制。”受到遏制。 尽量恢复建筑原有主体结构性能,消除建筑安全隐患,保持建筑健康状态。”现场施工负责人表示。

此次改造的目的是重拾广西省艺术博物馆的应用价值,邀请全国艺术团体进行演出交流,延续“西南戏剧展”的精神。

与此同时,由桂林市戏剧创作研究中心制作、李卓群编剧、导演的大型贵剧《燕歌行》正式启动创作编排进程。 以贵州戏国家级非物质文化遗产传承人、梅花奖获得者张舒平为代表的多位国家一级演员也加盟演员阵容,《燕子歌》定于首映广西省美术馆。

广西省美术馆旧址