让乡村更美爱美之心人皆有之一

湖北省孝感市孝昌县王店镇范家湾文化创意茶站。

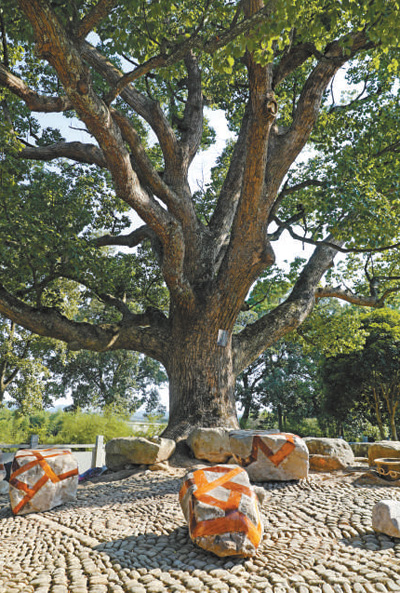

浙江省宁波市宁海县前童镇大正村公共艺术作品《共生》。

衢州柑橘文化艺术节公共雕塑。

安徽省凤阳县小岗村大包装干蒸谷米包装设计。

在乡村振兴中,艺术发挥着重要作用。 从精神层面来说,艺术就像一种激励器,能够激发人的内生动力; 从物质层面来看,艺术就像创造者,不同艺术手段和不同产业的融合可以培育新的经济增长点。

如今,艺术乡村建设模式逐渐多元化。 有的地方帮助村民开展艺术创作,将扶贫与智力援助结合起来; 有的地方用艺术美化村容村貌,助力美丽乡村建设。 一些地方大力弘扬文化创意。 乡村手工艺品、地方特产正走出大山……但我们也要看到,艺术乡村建设还处于探索发展阶段。 如何进一步提高协作互动,突出区域性和创新性,让乡村变得更好? 值得我们深入思考。

让乡村更加美丽

每个人都有一颗爱美之心。 美丽的视觉语言直观,更容易让人感知、理解和识别。 在信息交流、观念沟通、思想表达等方面更有利于友好沟通。

在浙江省宁波市宁海县前童镇大郑村,中国人民大学艺术学院“艺术村建设”团队用艺术设计语言,将村庄从清洁美化向艺术化转型。 公共艺术作品《共生》是用艺术点亮乡村的开始。 大樟树下,石头与古树融为一体,寓意“和谐共生”。 慢慢地,小村庄的景色变得越来越美丽。 原来简单的白墙被重新设计,刻上了山水画,并用木框框起来。 “景观墙”成为村里的“网红打卡地”。 此外,亭台楼阁、竹园、故事墙、咖啡馆、美丽庭院也在不断翻新升级……大正村焕然一新。

艺术不仅可以美化乡村景观,更是美好生活的助推器。 当艺术与生活融为一体,人们的获得感、幸福感就会大大增强。 衢州柑橘文化艺术节以“农业+艺术”为切入点,通过艺术设计将新理念、新技术、新业态、新模式渗透拓展到农业生产的不同环节。 比如,用柑橘类材料设计的雕塑充满了趣味性; 橘子画、创意摄影、网络投票等活动增强了互动性。 柑橘文化艺术节本质上是一种多元化的公共艺术,特别强调艺术、文化、社会、经济的多元融合。

艺术以其自身的启蒙性、地域性、成长性特点,在美化乡村风光、促进乡村生产生活生态健康发展、助力精准脱贫等方面发挥着不可替代的作用。

为乡村赋能

设计介入乡村通常有两种方式:一是服务型设计,重点优化乡村经济、文化、社会、生态等,想用户所想,超越用户所想。 它是艺术乡村建设的孵化产物,实现了设计语言的提升。 焦点; 一是赋能设计,注重村民自身能力的拓展。 它是艺术介入乡村振兴的独特起点,对激活乡村内生动力具有重要作用。 在实践中,以艺术为手段,以村民参与为保障,坚持“服务”和“赋能”两条腿,既注重物的“创造”,又注重人的“塑造”,已成为艺术乡村建设的重要路径。

20世纪80年代末以前,湖北省孝感市孝昌县王店镇范家湾以磨石业为主。 随着社会的发展,技术取代劳动力,石磨逐渐消失在人们的视线中。 然而,当地的石匠还在,石艺还在,山石还在。 因此,设计团队决定通过艺术设计重新开发石材艺术,提高石材的利用率,比如在石材上作画,开发茶具、茶具等文创产品。 同时,团队向村民发放了一些桌垫、桌旗图案,并与游客一起手把手教村民制作,既增加了游客的体验,又激发了村民的积极性。

在艺术乡村建设中,不仅要引导村民参与,更要充分发挥和尊重村民的智慧。 目前,不少设计团队将村民视为重要成员,共同参与创作改造项目,就地取材、因地制宜,打造艺术村落。 例如,在浙江省宁波市宁海县大郑村、葛家村,设计团队鼓励村民运用自己在工艺、材料、施工等方面的智慧和经验,与团队一起建设美丽乡村。 一些村民的艺术创造力得到提升,一些掌握传统技艺的村民在参与文创产品设计制作过程中找到了自己的位置。

以艺术融入乡村振兴,是推进乡村文明建设的重要抓手。 比如,在参与艺术村建设的过程中,一些村民放弃了一块原本不为人知的土地,将其作为公共艺术空间。 为了维护村里的公共艺术作品,不少村民开始主动关心村务、垃圾分类。 从一开始的怀疑,到深入参与,再到积极维护,村民的内在动力被激发,精神面貌也发生了变化。

用艺术理念、设计思维、设计方法、设计文化让村民行动起来、参与其中,是艺术乡村建设的重要意义。 只有村民作为主体参与全过程,艺术干预乡村振兴才能真正落到实处。

凯翔韵新声

乡村很古朴。 广阔的农村土地承载着丰富的农耕文化,凝聚着灿烂的中华文明。 农村也很年轻。 当艺术和创意激活当地文化资源时,小村庄潜力无限。

如何让乡村既有质朴,又有青春之美? 一方面,不能盲目城市化,新艺术空间在建设规格、规模、材料等方面应融入文化传统和地域特色; 另一方面,设计师要秉持“化古创今”的理念,创造具有古韵的新声。 ,将植根于传统的现代艺术语言引入乡村建设。

安徽省凤阳县小岗村有着敢于冒险、敢于尝试、敢为人先的优良传统。 在大包装干蒸谷米的包装设计中,设计团队将小刚精神与产品特点相结合,设计了以“小刚精神创造好米”为主题的品牌主包装图形。 图形将小岗村标志性建筑“大牌坊”、自主研发的蒸谷米生产工艺、安徽地方特色“花鼓戏”融为一体,不仅凸显了品牌价值,也传达了小刚精神的深刻内涵。 事实上,每个地方都有自己独特的文化和历史遗产。 挖掘地域文化基因,通过视觉语言和艺术手段讲述本土故事,是保持完整性和创新性的重要途径。

非物质文化遗产是传统村落的重要文化资源。 怎样才能让它活起来呢? 创新同样重要。 一些从业者运用艺术手段,将传统文化符号转化为通用语言,并创新色彩、图案、功能等,将传统工艺与当代生活融为一体。 精心设计的非物质文化遗产旅游纪念品不仅丰富游客的旅游体验,也成为独特、富有创意的非物质文化遗产展示窗口,实现文化的活体保护。

面向未来,艺术乡村建设要在尊重传统文脉和地域精神的基础上,将当代元素融入形式语言表达,面向新时代,创造新文化,为乡村美好新生活贡献力量。

(作者为中国人民大学艺术学院设计系主任)

版面设计:赵思如

《人民日报》(2020年10月11日第08页)