《旅行青蛙》登AppStore游戏榜单极光大数据行业研究院

最近,一款名为《旅行青蛙》的手机游戏火了,不少人玩得不亦乐乎,在社交媒体上交流心得,炫耀明信片、纪念品。这款游戏到底有怎样的魅力,背后又折射出怎样的问题?记者对此进行了体验采访。

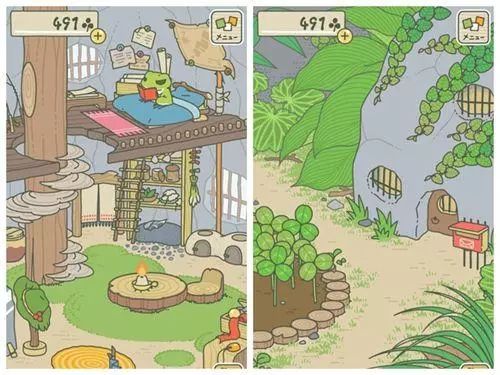

《旅行青蛙》游戏界面截图

体验:世界这么大,我们去看看青蛙吧

《旅行青蛙》的画风极简,主角是一只略带可爱的独居小青蛙。画面中主要有两个场景,石洞里的小屋和屋外的庭院。屋内有木质阁楼、餐桌等家具;庭院里有一个邮箱和一棵种植的三叶草(游戏中作为货币使用)。偶尔可以收获四叶草(游戏中作为一次性护身符使用)。

小青蛙平时在小屋里吃饭,在阁楼的被子下看书,不是在书桌上写字,就是做手工。当然它还有一个爱好,就是旅游。世界那么大,青蛙也想出去看看。

有趣的是,这只青蛙完全不受玩家控制,它想走就走,想回来就回来,还会随时给你寄来旅游信息或者一些特产、纪念品等明信片;当然,它出去空手而归也是有可能的。

玩家能做的就是为青蛙准备旅行的包裹,包括午餐盒和护身符。剩下的就是在院子里收割三叶草,并收到明信片、纪念品和特产。

《旅行青蛙》游戏界面截图

一切都取决于命运,“佛系”风或许是其受欢迎的原因

如上所述,《旅行青蛙》的功能非常简单,玩这款游戏的人大多数时候能做的就是“等待、再等待”,某种意义上可以说非常“无聊”。但它为何还能俘获如此多玩家的“心”呢?数据显示,《旅行青蛙》曾一度登顶App Store游戏榜单。

极光大数据产业研究院分析指出,相较于“吃鸡”游戏,养成类游戏通常更加轻度,占据更加碎片化的时间,在使用习惯上也更加贴合玩家。

据了解,这款游戏的iOS版本尚未翻译成中文,但这并没有影响它的受欢迎程度。这也与游戏的设定和功能简单有关。所以即使语言完全不是障碍,玩家只需要了解有限几个按钮的含义即可。

记者注意到,游戏虽然风格简约,但细节处理得极为精致。比如,青蛙在看书时有好几种状态,有时候会睁大眼睛,有时候会边看书边打瞌睡。我收到的两张明信片,看上去是同一个场景,但仔细一看,发现树叶有些许不同。

《旅行青蛙》的另一大魅力在于其开放的玩法,你既不能主动控制青蛙做什么,也不能强迫它给你带明信片或者特产,即便青蛙晚上不回家,你也无法干涉,一切都得由它自己决定。《随缘》可以说是一款地道的“佛系”游戏。

此外,青蛙们寄回来的明信片偶尔还会有惊喜,充满趣味和知识性,一定程度上可以满足玩家的想象力和期待。

上述研究院分析也认为,在玩家眼中,小青蛙是一个需要被关心、被呵护的孩子,以低成本填补了玩家情感空虚,也带出了社会“孤独”的问题,严肃的话题直击用户内心,因此引发共鸣而走红。

《旅行青蛙》游戏界面截图

反映了现代人的生育观点?

如前所述,《旅行青蛙》的一大看点就是打出了情感牌。正因如此,有分析人士指出,《旅行青蛙》的走红反映出人们的生育观念:不想生孩子,但又想体验当爸爸、当妈妈的快乐。

记者还注意到,在社交媒体上,“儿子,你去哪儿了”、“儿子,你没有离家出走吧”、“儿子,你快点回来吧”等关于比赛的评论此起彼伏。

有网友称,它(青蛙)在家的时候,盼望它出去一趟;它出门的时候,盼望它回来;晚上它不回家它就会担心,半夜它醒了就会打开手机查看,感觉就像现实中的父母一样。这些都在一定程度上验证了上述观点。

据悉,《旅行青蛙》意在测试人们的生育欲望。《旅行青蛙》的游戏开发公司是日本公司Hit-point,而当下的日本正是日本战略家大前研一所说的“低欲望”一代,他们不结婚、不生孩子,足不出户,过着生不如死、一无所求的日子。而且这种情况有蔓延的趋势,而这款游戏意在测试和唤醒人们的生育欲望。

这种说法或许并非危言耸听,日本的生育率一直很低,联合国23日发布展望数据指出,2050年,日本、韩国都将面临两位数的人口下降,中国人口将跌破14亿,日本人口将萎缩15%;东欧地区的情况更加严峻,人口下降幅度最大的十个国家全部在东欧。

那么问题是——青蛙能拯救这些吗?

不要做孤独的“旅行青蛙”

李红星

近日,英国政府任命“孤独大臣”,旨在解决全国超过十分之一人口的孤独问题。从地图上看,英国作为欧洲大陆边缘的岛国,历史上一直奉行“光荣的孤立政策”,从未想到如今孤独竟成为国民的难题。这是人类历史上首次指派政府大臣来“终结孤独”,也表明入侵的“孤独流”不容忽视。

长期以来,人们认为孤独是一种个体心理感受。然而,随着人口规模的扩大和影响的加深,孤独开始像肥胖、吸烟一样成为公共卫生问题,有人称之为“社会传染病”。孤独对人体健康的危害相当于每天吸15支烟。如何认识孤独?如何应对孤独?如何对抗孤独?这不仅是个人的事,越来越成为每个人的事。解决这场“心理危机”需要行动,我们不能也不必孤军奋战。

说起孤独,人们不禁想到日本NHK拍摄的纪录片《无联系的社会》——没有朋友和社会联系,没有社会纽带;家庭关系疏远,没有血缘关系;远离故乡,没有地缘联系。独居老人缺乏陪伴,空巢青年独自吃饭,忙碌的都市人忙于工作与生活之间……就连孩子也不例外。2016年,英国平均每天有11名儿童因孤独拨打求助热线。跨越所有年龄,孤独是当代生活的悲哀现实。究竟是我们与社会毫无联系,还是社会将我们抛在身后,我们需要从社会成长机制和个人发展路径中,细细寻找答案。

说到孤独,社交总是相伴而生。有人说,人们感到孤独的一个重要原因是社交能力的退化。这种观点很容易被接受,毕竟不与人交往,就很难建立健康的社会联系。当有事打开通讯录,自然找不到可以拨打的号码。更重要的是,网络建立起来的虚拟社交环境,让一个人通过屏幕获得情绪和心理的自我一致性,有时很舒服,但更多的时候是孤独的。心理学研究表明,孤独的人不具备识别情绪等社交技能,只是不会运用而已。因此,基于社交突破孤独者的心理防御,不是让他们从头学会社交,而是想方设法打消社交顾虑,唤醒已有的社交技能,这样有利于结交朋友,摆脱孤独。

人本质上是社会关系的总和,是社会生活中被“定义”的过程。换言之,人需要在社会参与中定位自己。有学者对美国人“独自打保龄球”的现象进行了总结,发现美国人不愿意花时间和邻居喝咖啡聊天,也不愿意去俱乐部从事群体活动,而是宁愿一个人在家看电视或者打保龄球。社区生活的衰落,公共参与的减少,带来的是沟通成本的增加和社会资本的流失。从这个意义上说,要改变“独自打保龄球”的孤独感,不妨从动员公共生活、繁荣社区生活入手。

换个角度看,如果孤独是一种空虚,那么充实自己、消除孤独,就可以消除社交的需要。在日本,有一档非常受欢迎的广播节目叫《听众的明信片》,让听众们畅谈生活和感受,最常见的话题就是身边的动植物、四季的变化。这或许也给我们提供了抵抗孤独的教训——用心去欣赏身边的事物,形成个体与世界的对话,这何尝不是一种陪伴呢。

这几天,一款名为《旅行青蛙》的游戏火了起来。游戏中的电子宠物青蛙总是一个人生活、独自旅行。有人对青蛙说:“你没有小朋友陪你玩吗?别这么自闭,多认识点朋友也好。”佛系玩家,孤独青蛙,简单到没有互动的游戏,或许也是现代人想独处却又怕孤独的一种治愈方式。

事实确实如此:无形又孤独,没有比这更好的方式来寻找亲密的朋友了。